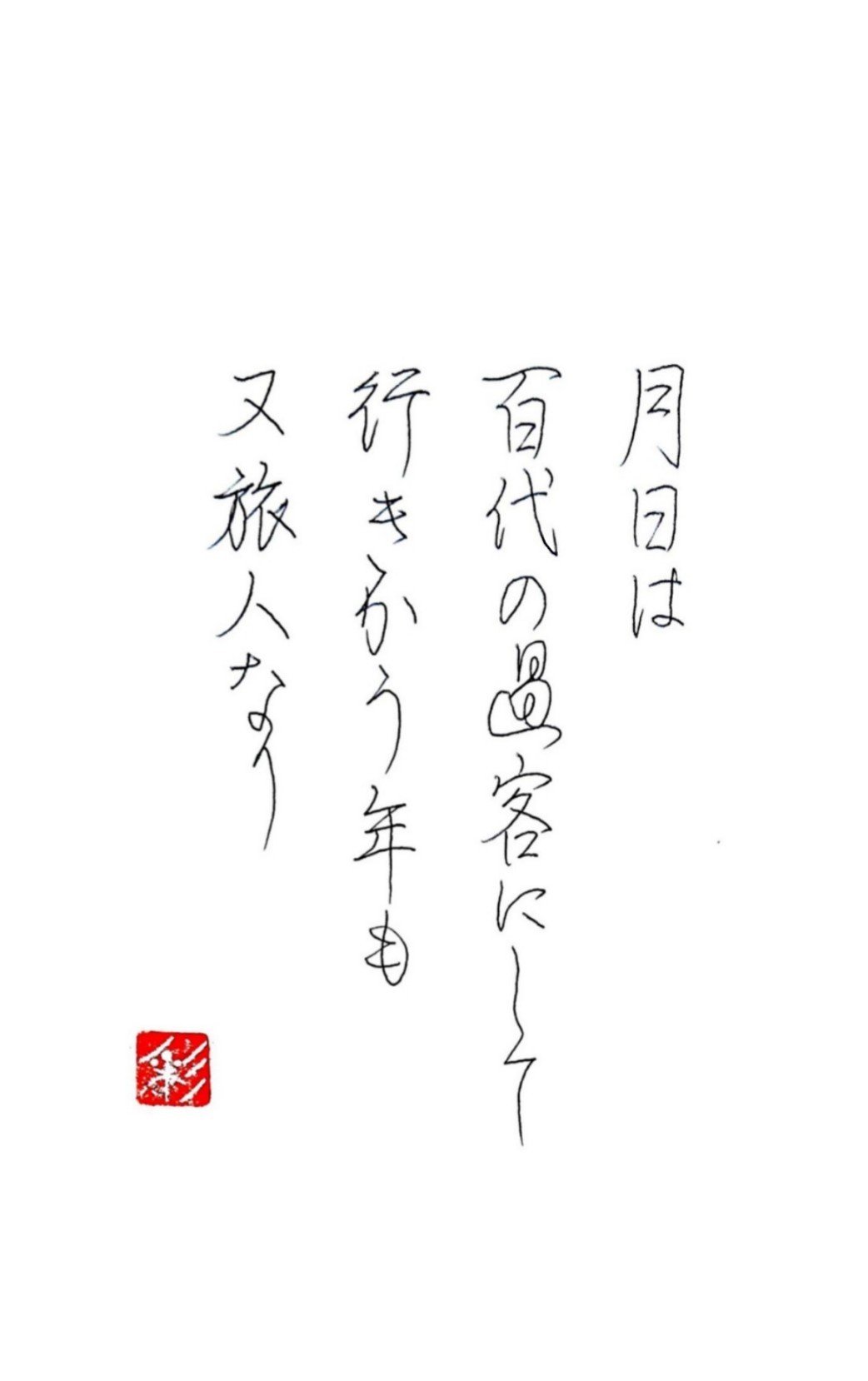

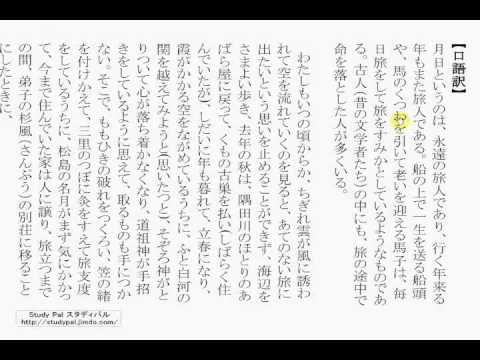

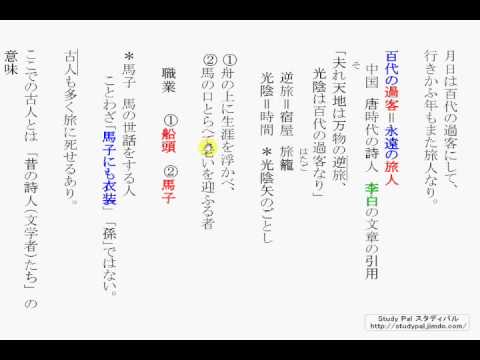

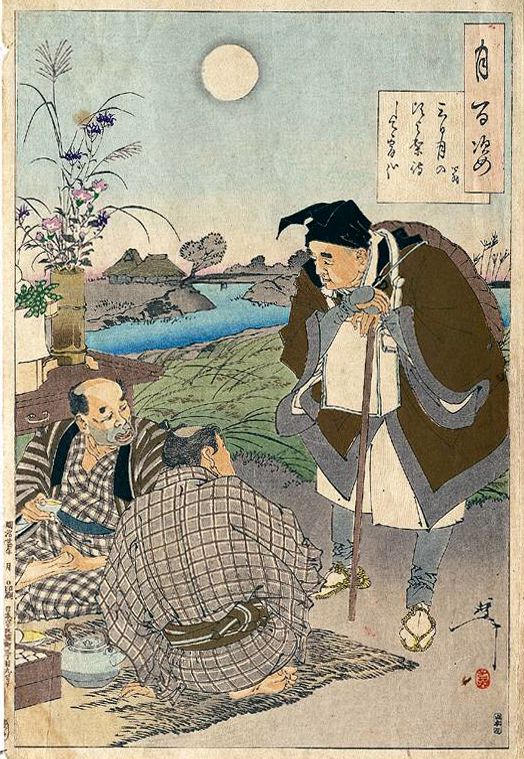

「奥の細道:旅立ち・序文・漂泊の思ひ」の現代語訳 月日は百代 はくたい の過客 くわかく にして、行きかふ年もまた旅人なり。 月日は永遠の旅人(のようなもの)であり、次々に移ってゆく年もまた旅人(のようなもの)である。奥の細道 月日は百代の過客 * にして、行かふ年も又旅人也。 舟の上に生涯をうかべ * 馬の口とらえて老をむかふる物 * は、日々旅にして 、旅を栖とす。 古人 * も多く旅に死せるあり。 予もいづれの年よりか、片雲の風にさそはれて、漂泊の 思ひやまず、海浜にさすらへ * 、去年の秋江上の破屋 * に蜘の古巣をはらひて、や ゝ年も暮、春立る霞の空に、白川の関「序文」の対義語ってなんですか!? 対義語を勉強していて気がついたのですが、「序文」の対義語ってなんですか!? どこ調べても載ってません! お願いします!教えてください! 奥の細道ー序文ー 『月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也。

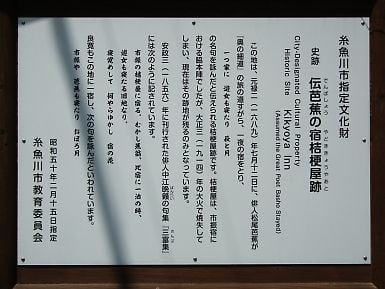

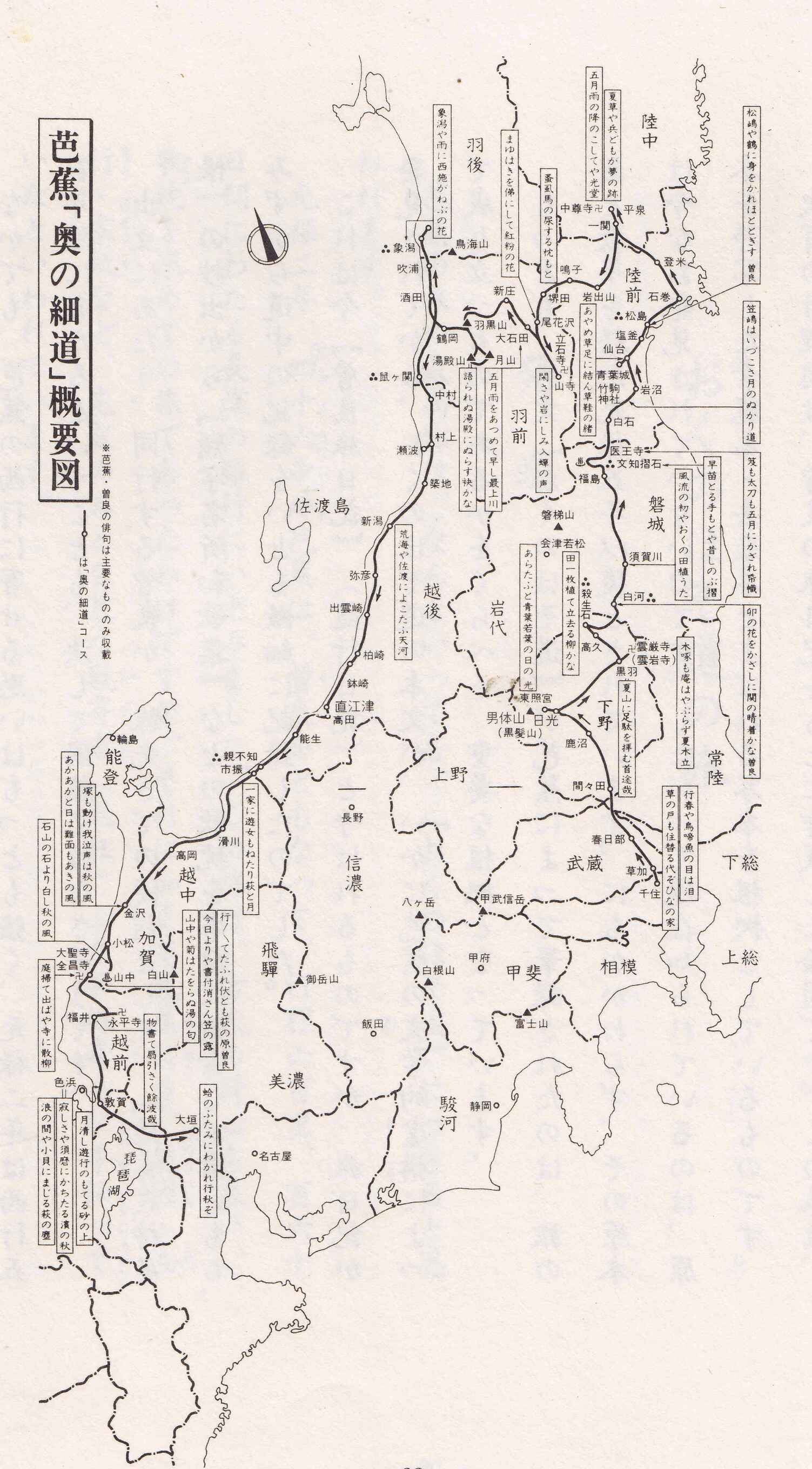

旅程と地図 奥の細道仮想旅行

奥の細道 序文 対句

奥の細道 序文 対句-テスト前にまとめたノートです。 学年 中学全学年, キーワード 松尾芭蕉,奥の細道,おくのほそ道,テスト対策,テ対「奥の細道1」 「奥の細道」2 「奥の細道」3 「奥の細道」地名索引・発句索引付き 「奥の細道」俳句のみ 「骸骨の絵讃」 「垣穂の梅」 「笠の記」 「鹿島詣」 「堅田十六夜の弁」 「紙衾の記」 「寒夜の辞」 「栖去の弁」 「嵯峨日記」

奥の細道ハンカチ 松島お土産 Com 松島 宮城 東北のご当地お土産販売

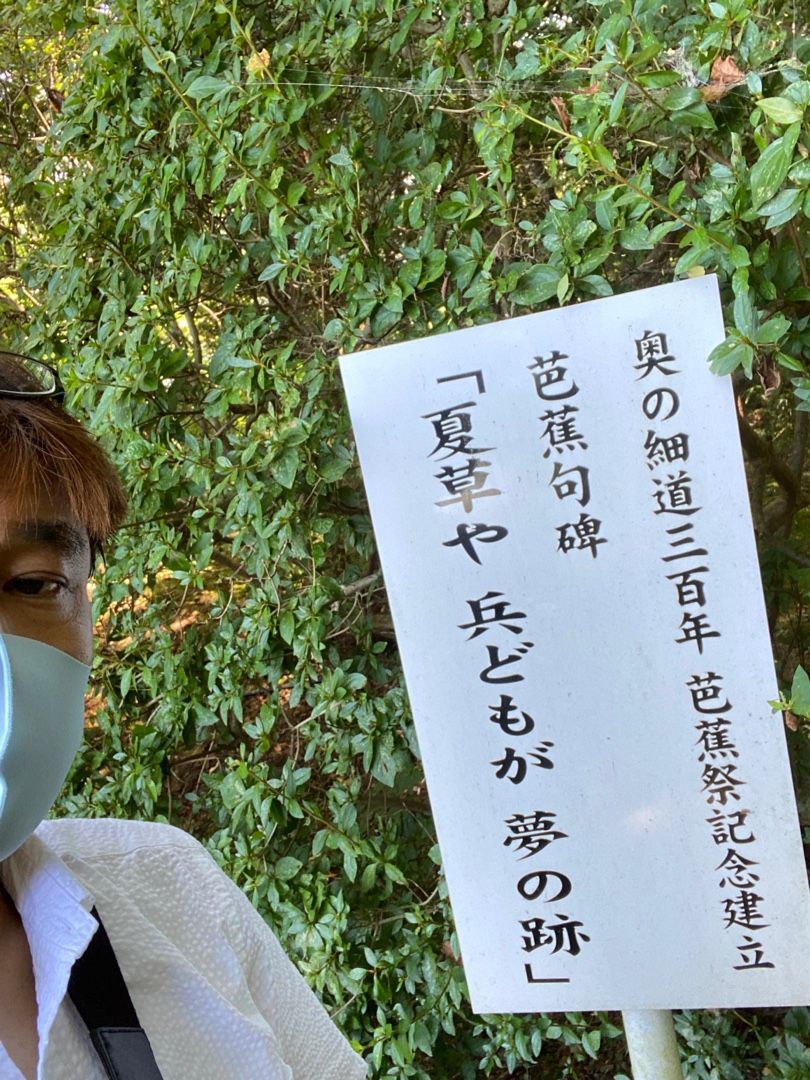

奥の細道の旅は秋に終えて 12 月 24 日には去来と一緒に鉢叩きを聞いているとそういう記事がございます。 そして元禄 4 年にまた行っております。 そして元禄 7 年にも行っています。奥の細道「旅立ち」(後半) 奥の細道・旅立ち(前半) 東下り(「伊勢物語」) 新古今和歌集・本歌取りの授業;01 序文 (じょぶん) 月日(つきひ)は百代(はくたい)の過客(かかく)にして、行(ゆ)きかふ年もまた旅人(たびびと)なり。 舟の上に生涯(しょうがい)をうかべ、馬の口とらえて老(おい)をむかふるものは、日々(ひび)旅(たび)にして旅(たび)を栖(すみか)とす。

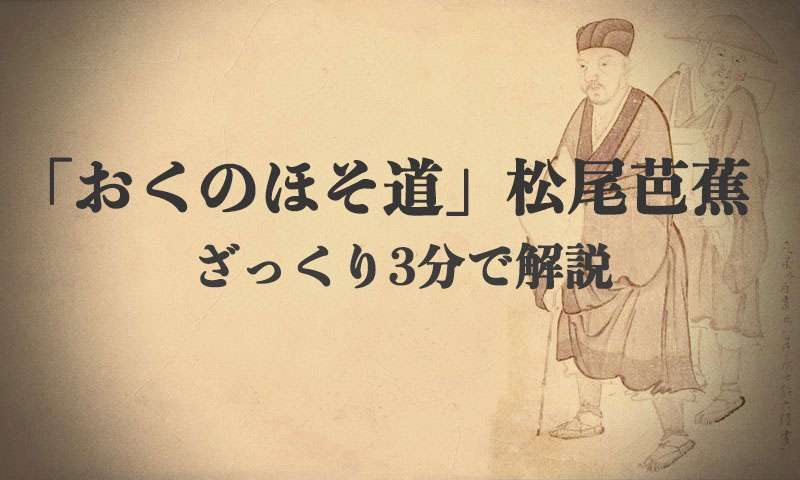

「奥の細道1」 「奥の細道」2 「奥の細道」3 「奥の細道」地名索引・発句索引付き 「奥の細道」俳句のみ 「骸骨の絵讃」 「垣穂の梅」 「笠の記」 「鹿島詣」 「堅田十六夜の弁」 「紙衾の記」 「寒夜の辞」 「栖去の弁」 「嵯峨日記」日本人ならだれもが1度は聞いたことのある「奥の細道」。日本を代表する文学作品のひとつですが、この作品にはいくつか謎があります。今回は、「奥の細道」についてくわしく解説しながらその謎を紐解きます。 「奥の細道」とは? そのルートは? 江戸時代中期の俳諧師・松尾芭蕉(まつ松尾芭蕉の「奥の細道」は、その初めの名文が、何よりも有名だと言っても良いでしょう。 旅に対する芭蕉の考えや、人生観、そして芭蕉の哲学というものが、象徴的に書き表されていると思います。 この有名な「奥の細道」のはじめの名文

松尾芭蕉の「奥の細道」は、その初めの名文が、何よりも有名だと言っても良いでしょう。 旅に対する芭蕉の考えや、人生観、そして芭蕉の哲学というものが、象徴的に書き表されていると思います。 この有名な「奥の細道」のはじめの名文奥の細道 冒頭『旅立ち・序文・漂泊の思ひ』(月日は百代の過客 奥の細道 旅立ち このテキストでは「奥の細道」の冒頭「月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人なり」から始まる部分の現代語訳・口語訳とその解説、そして品詞分解を記していおくの細道 序章 月日は百代の過客にして行かふ年も又旅人也。 舟の上に生涯をうかべ、馬の口とらえて老をむかふる物は日〃旅にして旅を栖とす。 古人も多く旅に死せるあり。 予もいづれの年よりか片雲の風にさそはれて、漂白の思ひやまず、海濱にさすらへ、去年の秋江上の破屋に蜘の古巣をはらひてやゝ年も暮、春立る霞の空に白川の関こえんと、そゞろ神

奥の細道 の新着タグ記事一覧 Note つくる つながる とどける

中3古文 おくのほそ道 冒頭 過去問で定期テスト対策 全訳あり かつっぺblog

《序文》ポイント (語句) 月日は百代の 過客 にして、 はくたい くわかく 行きかふ年もまた 旅人 なり 。 ① 1 ② ①百代= ②過客= 月日は( )のようなものであり、 過ぎては来る年もまた旅人のようなものである。 〔 訳〕 ★この文から読み取れる概要 おくのほそ道(奥の細道)は、芭蕉が崇拝する西行の500回忌にあたる16年(元禄2年)に、門人の河合曾良を伴って江戸を発ち、奥州、北陸道を巡った旅行記である 。 全行程約600里(2400キロメートル)、日数約150日間で東北・北陸を巡って 、元禄4年(1691年)に江戸に帰った。奥の細道「旅立ち/漂白の思い(序)」 問題 月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。 a舟の上に生涯を浮かべ、馬の口とらへて老いを迎ふる者は、日々旅にして、旅を栖とす。 b古人も多く旅に死せるあり。 c予も、いづれの年よりか、片雲の風に誘はれて、漂泊の思ひやまず、海浜にさすらへ、去年の秋、江上の破屋に蜘蛛の古巣を払ひて、やや年も

奥の細道 序文を改訂 ものづくり筆耕

奥の細道 紀行で 7月13日に 芭蕉 一家に遊女も の句を 松凬からくり帖

不朽の名作である 「奥の細道」の序文 は、旅立つにあたって、芭蕉の気持ちや考えを示したものです。このたび、縦書きの使い方がマスターできたので、朗読に同期しながら縦書きに表示される序文に挑戦しました。 縦書き用法

中3古文 おくのほそ道 冒頭 過去問で定期テスト対策 全訳あり かつっぺblog

奥の細道画巻 松尾芭蕉 与謝蕪村 紀伊國屋書店ウェブストア オンライン書店 本 雑誌の通販 電子書籍ストア

桃花満開です 李白 春夜桃李園宴序 芭蕉 奥の細道序文 Maniwa Circle

奥の細道 ことのは出版 オーディオブックのことなら名作 名著を文芸から一般 学術書まで提供することのは出版オーディオブック 日本の心シリーズ 文豪 時代小説など脳を健康にするオーディオブックを揃えています

奥の細道 朗読

ヤフオク 芭蕉 奥の細道の中古品 新品 未使用品一覧

奥の細道序文

面白い仕事ーその7 川風便り

松尾芭蕉 奥の細道 おくのほそ道 完全朗読 談話解説 cd2枚組

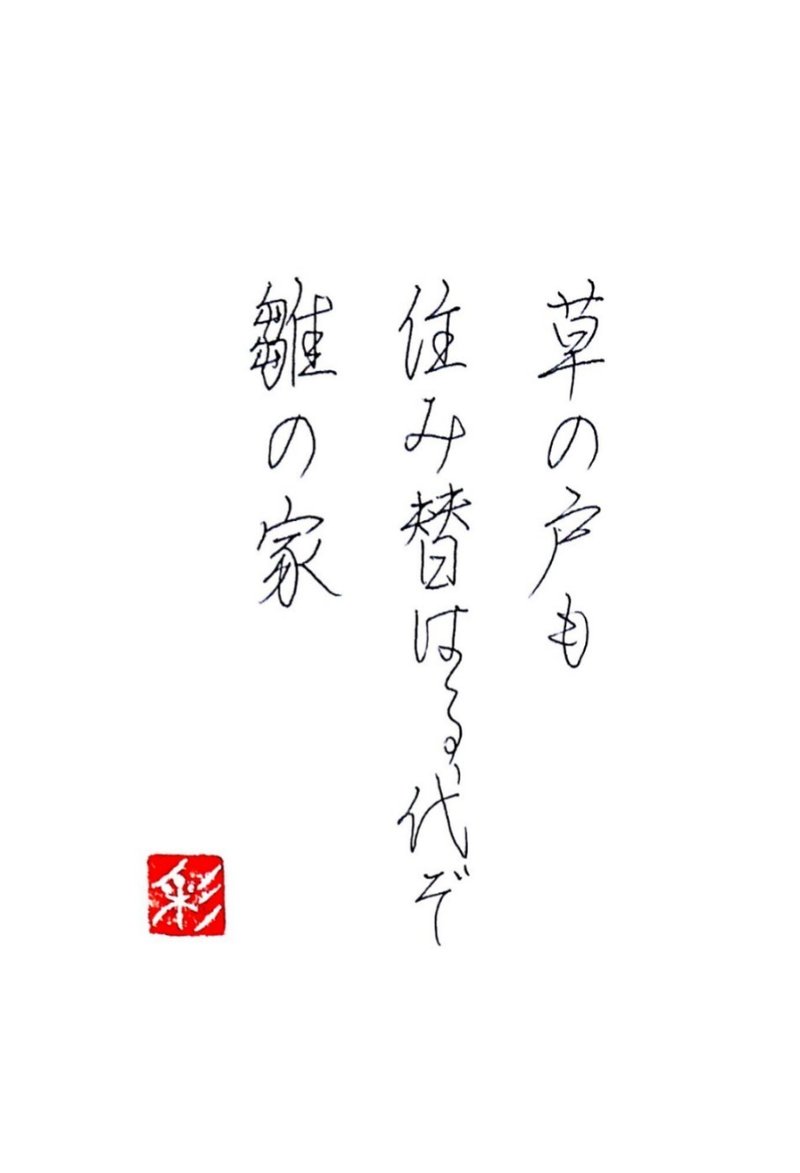

奥の細道 序文 書家 彩雪 Note

奥の細道 のルートって 奥の細道 に学ぶ 表現の力 ベネッセ 教育情報サイト

歌って暗記 奥の細道 松尾芭蕉 を歌って覚えよう 月日は から 面八句 表八句 を まで Youtube

奥の細道ハンカチ 松島お土産 Com 松島 宮城 東北のご当地お土産販売

ট ইট র 柳瀬ゴロー 公式 月日は百代の過客にして 行き交う者もまた旅人なり 奥の細道 の序文は中3の頃 好きだった国語の先生に褒められたくて 誰よりも早く暗記し 暗唱しました それはともかく 岩沼駅 前の 松尾芭蕉 像を見ると 奥の細道の序文

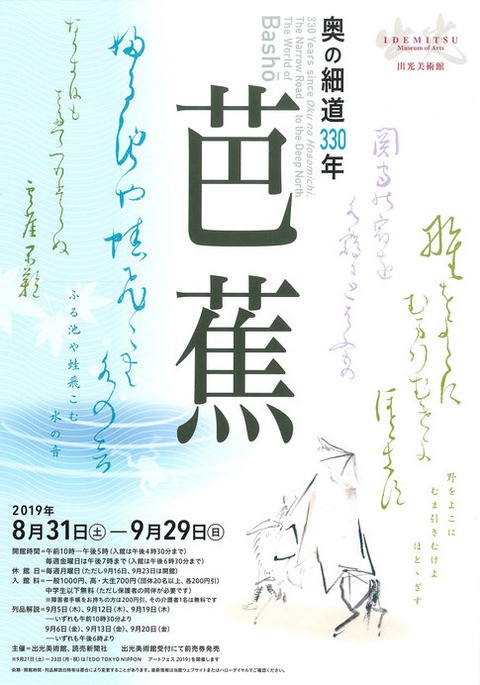

芭蕉ファン 俳句ファン必見 奥の細道330年 芭蕉 展 Tenki Jpサプリ 19年09月21日 日本気象協会 Tenki Jp

奥の細道を訪ねて第9回 芭蕉がこの島から見る月を切望していた雄島 In 松島 松島 奥松島 宮城県 の旅行記 ブログ By Wt信さん フォートラベル

朗読 松尾芭蕉 奥の細道 序文 Youtube

奥の細道 序文と旅立ちの動機 奥の細道の足跡を訪ねて

山梨 歴史文学館 山口素堂と共に おくのほそ道 旅程図 句入り 宿泊地

朗読 奥の細道 序文 Youtube

芭蕉 曽良と奥の細道の平泉での観光コース

古文 迎ふる の現代仮名遣いについて質問です 松尾芭蕉の奥の細道で 馬の Yahoo 知恵袋

丹佳夫 در توییتر 奥の細道の序文 春立てる霞の空に る は霞に接続しているから 完了の助動詞 り の連体形 だから 立て はタ行四段活用の已然形 りかちゃんさみしい ですよね 中学生の学校の説明と あるサイトはタ行四段活用の命令形になってる うー

行けばわかるさ 灸

奥の細道 序文 タイピング練習の マイタイピング

中3古文 おくのほそ道 冒頭 過去問で定期テスト対策 全訳あり かつっぺblog

松尾芭蕉 奥の細道 の序文が最高にアツいの知ってる このピザあなたと半分こ

奥の細道 マジックトレイン ブログ

奥の細道とは 簡単にわかりやすく解説 内容やルート 俳句の意味 作者について 日本史事典 Com

奥の細道序文

朗読 奥の細道 序文 Youtube

原文でも読める おくのほそ道 10月 14

国語のプリント

松尾芭蕉 奥の細道 の序文が最高にアツいの知ってる このピザあなたと半分こ

中学国語 おくのほそ道 序文 ポイントと解説2 4 4 Youtube

奥の細道旅立の地船着き場 Npo法人 千住文化普及会

中3国語 奥の細道 序文夏草 の練習問題 Pikuu

松尾芭蕉 奥の細道 おくのほそ道 の足跡を訪ねて

中学国語 おくのほそ道 序文 音読と口語訳 2 4 Youtube

中学国語 おくのほそ道 序文 ポイントと解説1 3 4 Youtube

私の中の芭蕉 心で読む おくのほそ道 瀬川 照子 戸田 勝久 本 通販 Amazon

奥の細道写真紀行

奥の細道の冒頭ってどんな感じなのか内容をわかりやすくまとめみた

旅程と地図 奥の細道仮想旅行

奥の細道 序文 イメージで覚える Youtube

中学生 奥の細道のノート一覧 Clear

奥の細道序文

吉田南舟子著 流離 松柏社刊 日本食糧新聞電子版

奥の細道序文

なんとそこは北千住 松尾芭蕉が 奥の細道 の旅に出発した場所はココ 観光 地域 Japaaan 北千住

かっこいい奥の細道 リタ ミターメイ Note

芭蕉 奥の細道 ものづくり筆耕

Doc ドストマトワ ファルゾナ Farzona Dustmatova Academia Edu

芭蕉 曽良と奥の細道の平泉での観光コース

奥の細道むすびの地記念館 あとわのことほぎ

夏草 おくのほそ道 から 歴史的背景や無常観を通じた読解 国語の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材

奥の細道序文

中3国語 奥の細道 序文夏草 の練習問題 Pikuu

草加宿 奥の細道 足慣らし編

五条川の四季

4月 17 ものづくり筆耕

奥 の 細道 序文 奥の細道千住

奥 の 細道 序文 奥の細道千住

松尾芭蕉の奥の細道についての感想文の課題を出されました まだ足りな 文学 教えて Goo

松尾芭蕉 奥の細道 の序文が最高にアツいの知ってる このピザあなたと半分こ

ヤフオク 芭蕉 奥の細道の中古品 新品 未使用品一覧

ベスト 奥の細道 夏草

松尾芭蕉 奥の細道足跡 福岡 博多 人力車出張サービスで思い出イベント あなたの夢を運びます 博多人力屋 楽天ブログ

奥の細道 朗読してみた Youtube

奥の細道とは 簡単にわかりやすく解説 内容やルート 俳句の意味 作者について 日本史事典 Com

奥の細道 おくのほそ道 ざっくり3分で解説

奥の細道 紀行で 7月13日に 芭蕉 一家に遊女も の句を 松凬からくり帖

芭蕉は忍者だった 奥の細道 5つのミステリーを徹底解剖 和樂web 日本文化の入り口マガジン

切手 趣味の通信販売 スタマガネット イチ押し 奥の細道 コレクション頒布会

おくのほそ道 旅立ち 原文と現代語訳 解説 問題 序文 漂泊の思ひ

原文でも読める おくのほそ道 11月 14

おくのほそ道 序文 じょぶん Snclimbエス クライムのブログはじめました

奥の細道とは 簡単にわかりやすく解説 内容やルート 俳句の意味 作者について 日本史事典 Com

奥の細道序文 写真共有サイト フォト蔵

松尾芭蕉の 奥の細道 の冒頭部分を暗唱しなくてはならないのですが 読み Yahoo 知恵袋

奥の細道 序文を改訂 ものづくり筆耕

なんとそこは北千住 松尾芭蕉が 奥の細道 の旅に出発した場所はココ 観光 地域 Japaaan 北千住

奥の細道330年 芭蕉 展 Rockers Square

おくのほそ道 序文 加納 石人の書 Sekijin Kanou 書家

時習26回3 7の会 15年5月の5件の記事

奥の細道 序文 武産通信

百代橋 埼玉県草加市松江 橋 グルコミ

原文でも読める おくのほそ道 11月 14

自筆本 おくのほそ道 序文

おくのほそ道 序文朗読 松尾芭蕉 Youtube

奥の細道写真紀行

5 16旅の日 おくのほそ道旅立ちイベント 江戸東京芭蕉祭

芭蕉は忍者だった 奥の細道 5つのミステリーを徹底解剖 和樂web 日本文化の入り口マガジン

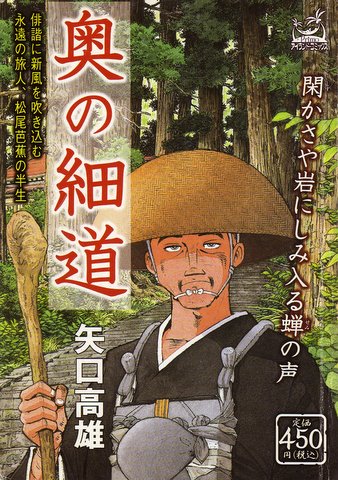

奥の細道 矢口高雄著 発行嶋中書店アイランドコミックスprimo04 9 28 原版中央公論新社マンガ日本の古典25 1995 10 武蔵野日和下駄

温故知新 芭蕉の旅のこころを知る 奥の細道 短歌に準えてブログに綴る時事や話題 勉強会から得た人生のヒント

0 件のコメント:

コメントを投稿